钱维娜(鹿苑小学)——数学:《认识面积》

简介:

钱维娜,任教数学学科,张家港市小学数学教学能手。在日常教学研究中,坚持以新课标数学核心素养为导向,让核心素养落地为知识赋能,让知识自然、真实的发生。积极探索以“问”为引,以“真”为重,打造自学生问、合学解问、展学追问、评学反问的真学习课堂。

点评:

直观中感悟,度量中理解

——听《认识面积》有感

张家港市乐余中心小学 黄振华

【教材结构】

依据《2022年版课标》提出的“对内容进行结构化整合,探索发展学生核心素养的路径”的理念,“图形与几何”领域通过主题整合的方式实现内容的结构化。内容结构化主要体现在内容主题重整上。面积的认识属于图形与几何领域中图形的认识与测量这一主题。而图形的认识与测量包括立体图形和平面图形的认识、线段长度的测量,以及图形的周长、面积和体积的计算。图形的测量重点是确定图形的大小,学生经历统一度量单位的过程,感受统一度量单位的用意,基于度量单位理解图形长度、角度、周长、面积、体积;在推导一些常见图形的周长、面积、体积计算方法的过程中,感悟数学度量方法,逐步形成量感和推理意识。

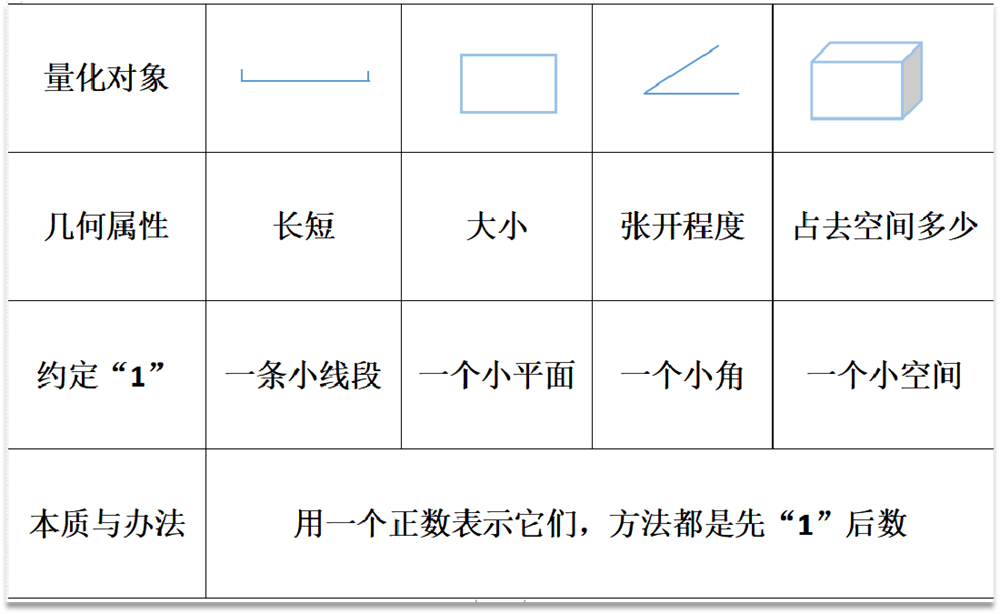

回顾图形的测量的知识线索,现行教材主要分这样几个阶段:《认识面积》这一课是三下的内容,最近学生刚刚学的是周长。再往前,是二年级上学期学生认识了线段,拥有了第一次的测量长度的经验。将来还会学习角的度量、体积。图形的测量重点是确定图形的大小。一维图形的大小是对图形长度的度量,二维图形的大小是对图形面积的度量,三维图形的大小是对图形体积的度量。虽然不同维度的图形大小,它的几何属性不同,但是度量的本质却是相同的。史宁中教授说:度量就是计算所要度量的图形包含多少个度量单位。《小学数学内容分析与教学指导》中指出:测量的本质就是用具有同一属性的测量单位去填充、覆盖或匹配。说到这儿,可能有老师要有困惑,为什么一会儿说度量,一会儿说测量,度量和测量到底一不一样呢?课程标准解读第54页的注释告诉我们:这两个术语一般情况下是通用的,测量侧重于活动过程,度量侧重于活动结果,但作为一个“过程性概念”,二者不必刻意区分。特级教师蔡宏圣给我们的教学建议是:在教学处理中,要以宏观视野,在整体上梳理清楚这些内容背后的数学本质。我们一起来看这张表:

线段、长方形、角、长方体虽然几何属性各不相同,但是在度量的时候,都是先约定“1”,也就是找到一个测量的标准,一条小线段、一个小平面、一个小角、一个小空间去测量,然后数出结果,量化的过程都是先“1”后数。竖着来看,实际上也就说清了测量的过程:首先明确量化的对象,确定其几何属性,然后约定“1”,也就是定一个测量标准,然后去数出个数,得到一个量化的结果。

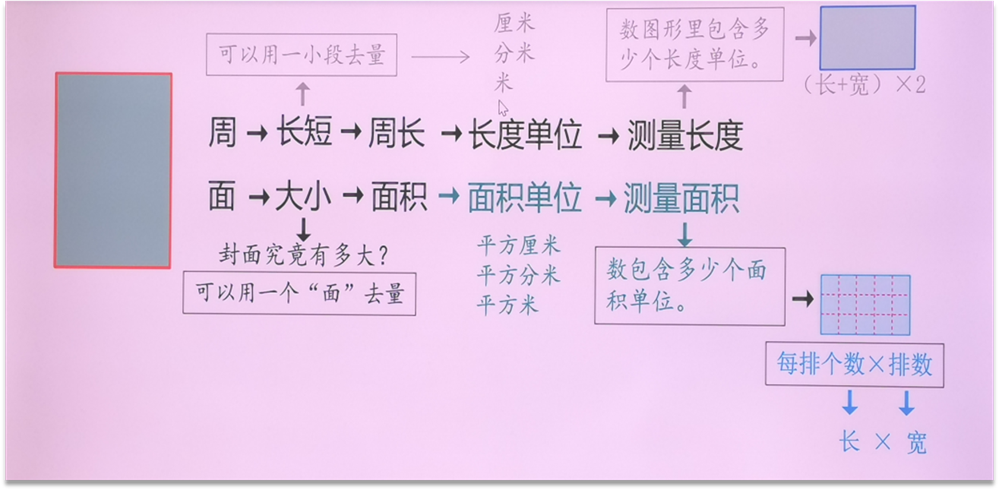

在整体教学的视角下,我们再来看一下目前教材中周长和面积的学习线索,从这幅图中,大家又能受到哪些启发呢?不管是周长还是面积,它们的学习线索是一致的,测量的本质也是一致的。对于认识面积这节课来说,认识周长一节种子课,认识面积是一节生长课。

学生刚刚学习了周长,从长度到面积,他们需要跨越的认知障碍在于测量对象从一维的线变成了二维的面。据我所知,明年开始实施的新教材中,会将周长和面积这两个内容放到一个单元。刚好,这次活动,我们相当于将周长和面积放到了一起学习,期待经过这样的学习,能让学生建构起对周长和面积的整体认识结构,以进一步发展学生的量感。据了解,这两个内容放到一个单元后,周长的认识会增加一部分内容,那就是尺规作图,课标第114页的例29内容是通过作图认识三角形的周长,大家可以提前了解下。虽然三角形、长方形都是二维图形,但它们的周长还是长度。可以用直尺和圆规将相关的边长首尾相接“移动”到同一条直线上,将一周的长度转变为一条线段的长度。包括将来学习的圆周,也可以化曲为直,即将圆周“滚”成一条线段来度量。这也就告诉我们,周长的本质就是一条直线段的长,打开之后才能接触本质,不然在学生的感觉当中,虽然他能指出一周边线,但他看到的还是一个二维的图形。只有厘清了“面积”和“周长”的区别,学生才会想到用一个单位面去覆盖一个面,在摆、数的过程中,体会测量一个图形面积的方法,用数来量化形的大小。

【课标链接】

《义务教育数学课程标准(2022年版)》在“学段目标”的“第二学段”中提出:认识常见的平面图形,经历平面图形的周长和面积的测量过程,探索长方形周长和面积的计算方法;积累数学活动经验,尝试从日常生活中发现和提出数学问题,愿意了解日常生活中与数学相关的信息,愿意参与数学学习活动。课标第32页教学提示中指出:图形的面积教学要让学生在熟悉的情境中,直观感知面积的概念,经历选择面积单位进行测量的过程,理解面积的意义,形成量感。采用类比的方法,感知图形面积的可加性,推导出长方形和正方形面积的计算公式。在探索的过程中,形成初步的几何直观和推理意识。

【听课感悟】

从课堂上我们可以看出,两位老师都能根据三年级学生的认知特点,创设学生熟悉的情景,直观感知面积的概念。两位老师都设计了有效的学习活动,让学生经历了完整的测量面积的过程,从学生的表现来看,他们非常乐意参与到学习活动中来,在独立思考、动手操作、合作交流中收获了新知,积累了数学活动经验,触摸到了面积的本质。具体来说,体现在以下方面:

一、多元感知,积累经验

两位老师都设计了一系列的操作体验活动让学生感知“面”和“面的大小”。通过找“面”,让学生感受到“面”在我们的生活中无处不在,同时也清楚了面积含义的主体是“面”;通过举例,用自己的语言说面积,在应用中加深对面积含义的理解;通过摸“面”,让学生明确感知面是有大小的。说到这里,我要提醒大小当心学生对“大小”产生误解。面积概念的核心词是“大小”。为让学生明白面是有大小的,各个版本的教材都是在不同的面的大小中引出的面积概念。但要注意的是,面积并不是比大小比出来的,面积是对一个面大小赋予一个正数进行的量的刻画。比如数学书封面,它本身就是有大小的,而并非是和其它的面比较的大小。面积,面积,实际上是若干个单位小面的累积,是指一个面的实际量值,量值是需要标准来计量的,只有进一步研究如何把面的大小说清楚,才能更深入地理解面积的含义。另外,教材中,对面积的表述为:黑板面的大小是黑板面的面积;课本封面的大小是课本封面的面积。特级教师许卫兵认为:对“面积”概念本质的理解可以简化为四个字:面的大小!我觉得言简意赅,且易于被三年级学生理解。为了让学生对面积概念的建构更全面、更完整,需要把对面的认识从平面扩展到曲面,更需要从物体表面抽象到平面图形的面积。从刚才的课中我们可以看到,钱老师给出的素材中用到了篮球,篮球的面就是一个曲面,它的大小也是它的面积。我觉得这个例子补充得刚刚好,帮助学生完善了对“面”的认知。

二、操作探究,培养量感

面都有大小,比较面的大小的方法也有很多。教学中,学生经历了直接比较和间接比较的过程。观察法、重叠法是学生已有的经验,这并不是本课教学的核心。面积的教学,其核心是如何测量图形的大小,经历“度量对象——测量工具的选择——将面积大小抽象为一个数量”的过程,从而感知面积的本质就是面积单位的累加。两节课,老师将教学的重心放在了测量上。当遇到无法用观察法或者重叠法得到两个图形谁大谁小的时候,学生已有的测量经验被激活,然而因经验不足,不少同学认为比面积的大小就是要去测量它的长度,计算周长。这时候需要老师进一步和学生辨析面积和周长的概念。钱老师的课上,当学生说要比两块饼干的大小,需要用尺量周长的时候,她适时将一周边线打开,形成了两条直线段,让学生在直观感受到比周长实际上是在比线段的长度,而我们要比的饼干的大小与它的面相关。孔企平教授认为:量感培养的重点不在于已知测量单位后进行测量,而是让学生能够识别出数量的属性,并创造或选择合适的度量单位来进行量化。也就是说,量感培养,第一需要知道测量的对象是什么;第二,选择测量的工具;第三,度量它包含多少个单位就是多少,最后表达它的量值。如果学生连测量的对象都不清楚,那么他后面所做的一切都是无意义的。

两位老师都提供了丰富的学具,让学生通过小组合作,充分经历了“选图形—摆图形—数图形—比个数—说结果”的完整过程,积累了活动经验,培养了量感。此外,面的大小就是指一个面包含面积单位的多少,用数学语言来表述就是一个数量。在汇报交流中,让学生明确可以用数量来描述面积有多大,凸显了面积的量值特征。同时,我们可以看出,两位老师对学生的汇报交流的组织都是有层次的。从统一标准到不同标准;比较圆形和正方形;从铺满到铺一部分;每一个作品的呈现,都是有目的的。最终,大家达成了一致的认识,认为面积的测量标准选择正方形比较好。

三、把握本质,建立联系

课标指出:强化对数学本质的理解,关注数学概念的现实背景,引导学生从数学概念、原理及法则之间的联系出发,建立起有意义的知识结构。测量长度和测量面积一样,都是用填充、覆盖或者匹配等方法比较待测对象与测量单位,获得量化结果。学生在类比中想到用小面去测量大面,跳出了一维,实现了图形学习的一次跨越,逐步领悟到面积的大小实质是一个数。这时候,为什么要测量、用什么测量、怎样测量、测量的结果是什么,学生思路逐渐明晰。而两位老师对长度、面积测量过程的回顾、梳理与比较,则再次让学生体会到了测量的本质就是以小量大,短线段量长线段、小面量大面、将来还会用小角量大角,小体量大体。虽然后面两个内容可能一时不能很好的理解,但却埋下了一颗测量的种子。

学习面积,绕不开周长这个话题。为了让学生更好地区分周长和面积的概念,周老师让学生用动作表示生活中的一些事件与面积还是周长相关,学生在动手、动脑的过程中,对周和面的认知更加清晰。钱老师则结合学生课前提出的问题,利用学习过程中测量的饼干图的素材,用若干个小方块组成三个图形,通过比较它们的周长和面积,得到了周长相等的图形,面积不一定相等;面积相等的图形,周长不一定相等这个结论。这一点,在周老师的课上也有体现。

分享一幅图:刘老师要求我们一线教师把这张图打印下来,放在桌边,每天备课的时候,以前我们的目标就在外围一圈,四基四能,现在我们要在四基四能的基础上,通过真实情境的方式,然后指向中间地带的目标,我们不只是想到外圈的东西,基本知识、基本技能,你还要想到的是指向的核心素养的关联是什么,这才有可能最后跨过中间地带,走向三会。在这个过程中,要思考哪些素养是跟目标相关联的,相当于中间这一圈是我们实现目标的一个途径。比如今天这节课的内容,哪些素养是跟目标相关联的?量感、空间观念、推理意识,当然,还有度量的思想。关注到了这些,才能带领学生走向三会。

【与你分享】

最近我在看一本书,书名是《活在课堂里》。书中说:所有老师的人生之路,都通向这样的目标:上好每一堂课,成为一名好教师,过好自己的课堂生活。这个目标仿佛是一个山顶,不会轻易抵达,需要你披荆斩棘,跋涉前行。今天,无论是工作第三年的小周老师,还是已有25年教龄的钱老师,都向前迈出了一大步,离自己的目标又近了一些。祝贺你们!

前天晚上,我听了《活在课堂里》这本书的领读直播活动,非常精彩。分享两个领读片段:教师的专业成长在课堂,上好课是基础。叶澜先生曾经用五个“实”字,诠释了好课之“实”的理想标准:扎实、充实、丰实、平实、真实。真实的课,是有缺憾的课。如同没有十全十美的人一样,也没有完美无缺的课,给人这种感觉的课,一定是造假的课。其实,一旦发现课堂中出现的各种缺憾、缺陷或缺失,反而是好事,说明找到了自我发展的空间:一个问题,就是一个自我发展、自我成长的空间。第二个片段:教师的思想成长在课堂,表现为两个方面:一是教师的行动从关注内容到关注孩子的发展,也就是目中有人;一是教师的研究从关注行为到关注行为背后的原理,也就是术中有道。与大家共勉!希望,在座的每一位,都能在今天的活动中学有所得。