陈雪莲(福前实验小学)—数学:《复式统计表》

简介:

陈雪莲,女,出生于1975年12月,中共党员,本科学历,张家港市小学数学学科带头人,中小学高级教师。1996年8月参加工作,现任张家港市福前实验小学副书记。近年来,先后获评苏州市优秀教育工作者、张家港市“美丽教师”、教育科研先进个人等荣誉。

作为张家港市“小数点”中心组的一员,提出了 “三有”课堂主张,即“有种、有趣、有料”,让课堂有深度更有温度。倡导让学生站在课中央,和学生一起经历数学的操作、体验、思考、感悟的过程,引导孩子把习得的数学精神、数学思想、研究方法和看问题的角度等,迁移到其他学习和生活中,使学生终身受益。

点评:

用数据说话

——评《复式统计表》

张家港市福前实验小学 许华红

在评课之前,向两位上课的老师表示致敬,《复式统计表》看似简单的内容,真的能体现出“学生为本”的数学学习,实属不易。对于我的评课,也请大家多包涵,底蕴认知的不足,不能很好地点评这两节课,只是和大家分享我对于这节课的思考,用交流的方式来完成一次请教。

这次评课的题目是:用数据说话。我想,是否应该讲清楚两个问题:一是为什么要用数据说话?二是怎么用数据说话?

一、为什么要用数据说话?(用两张图表来说话)

1.课程标准对于这部分内容的要求。梳理课标一路沿革。

2000年前的大纲,没有特别具体和明确的内容,2000年的课标,表达为“统计观念”,2011年的课标,为“数据分析观念”,2022年的课标变成了“数据意识”。

重点来看一下2011年和2022年的。

2011 版课标关于核心素养的表现“数据分析观念”,其内涵是“了解在现实生活中有许多问题应当先做调查研究,收集数据,通过分析作出判断,体会数据中蕴涵着信息;了解对于同样的数据可以有多种分析的方法,需要根据问题的背景选择合适的方法;通过数据分析体验随机性,一方面对于同样的事情每次收集到的数据可能不同,另一方面只要有足够的数据就可能从中发现规律。数据分析是统计的核心”。

2022 版课标关于核心素养的表现“数据意识”,其内涵是“指对数据的意义和随机性的感悟。知道在现实生活中,有许多问题应当先作调查研究,收集数据,感悟数据蕴含的信息;知道同样的事情每次收集到的数据可能不同,而只要有足够的数据就可能从中发现规律;知道同一组数据可以用不同方式表达,需要根据问题的背景选择合适的方式。形成数据意识有助于理解生活中的随机现象,逐步养成用数据说话的习惯”。

比较后发现:首先,2022版课标增加了“对数据的意义和随机性的感悟”学习要求,强调帮助学生理解生活中的随机现象;其次,2022 版课标将 “数据意识”划分为核心素养的表现,将“可以有多种分析的方法”的表述调整为“可以用不同方式表达”,前者表述注重方法,而后者表述更注重于学生的表达;最后,2022 版课标将统计的核心由“数据分析”调整为“用数据说话”,调整后的核心部分更加注重学生的综合能力。

2.《复式统计图》在小学的知识体系。

从学习内容看:学生已经初步积累了数据的收集和分类、数据的汇总和简单分析、数据的分段整理、单式统计表。

从生活经验看:学生在生活中,也已经接触过一些复式的统计表,不是非常陌生的内容。

综合这两幅图,可以很明显地看出:在小学阶段,学习统计的核心素养是建立数据意识。

那这节课的数据意识是什么?我想不应该简单地计算、制作统计表、填写统计表。而是指需要在亲身经历过程中获得对数据的感悟,通过收集、整理、分析数据获得信息,并根据信息对现象进行解释(或作出相应的判断),从而养成用数据说话的思维方式与习惯。

用最通俗的话来了解:什么是收集数据?有传统方式的收集,比如说:站起来数一数,用记号记一记,也有现代意义上的数据收集方式,比如:问卷星收集,plickers收集数据。整理数据就是通过表格、图式等方式对数据进行归类、合并等,让信息看上去更加简洁、明了。分析数据有对数据的描述、比如:**是多少,最多、最少、最高、最低等极值的表述,总数是多少,这些是在图表中能直接看出来的。有一些是看不出的,比如:书本练习15,统计表是统计的会游泳的学生人数,而问题是:如果三年级每个班都有 45 人, 三年级学生中有多少人不会游泳?这些,就是要通过分析数据,看到数据背后的信息。

二、怎么用数据说话。

1.遵循知识脉络,构建结构化的数学课堂。

从统计过程看统计知识,主要包括收集数据、整理数据、分析数据。

从整理数据的方式来看统计知识,主要包括统计表、统计图,其中统计表又分单式统计表和复式统计表,统计图也有条形、折线、扇形等多种方式。这也说明统计知识的内容是非常丰富的。

但仔细去剖析这些内容,其内部又蕴含着一定的脉络。如复式统计表是几张相关的单式统计表的叠加与简化,统计图是统计表数据直观、形象的呈现。

正是基于这样的联系,在课始,课堂从单式统计表中来,到复式统计图中去。

课中,对单式统计表和复式统计表进行比较,理解“有了单式统计表,为什么还要学习复式统计表呢?”课尾,陈雪莲老师设计的小短片《数说亚运》,让学生形象地看到:除了统计表,数据还有其他表达方式(比如统计图)。陆海燕老师提问:除了统计表还可以用什么来整理表达数据呢?由此使他们形成一种学习期待,助力后续复式统计图的学习。

同时,两位老师都意识地对知识进行结构化的梳理,让孩子能或浅或深地感悟知识的内在脉络,这是构建结构化数学课堂很好的一种尝试。

2.以需求促生成,构建讲道理的数学课堂。

怎样才能让学生感受到复式统计表的魅力? 最根本的方法就是复式统计表 的教学要贴近学生的思维,让统计表讲述自己所蕴藏的道理。

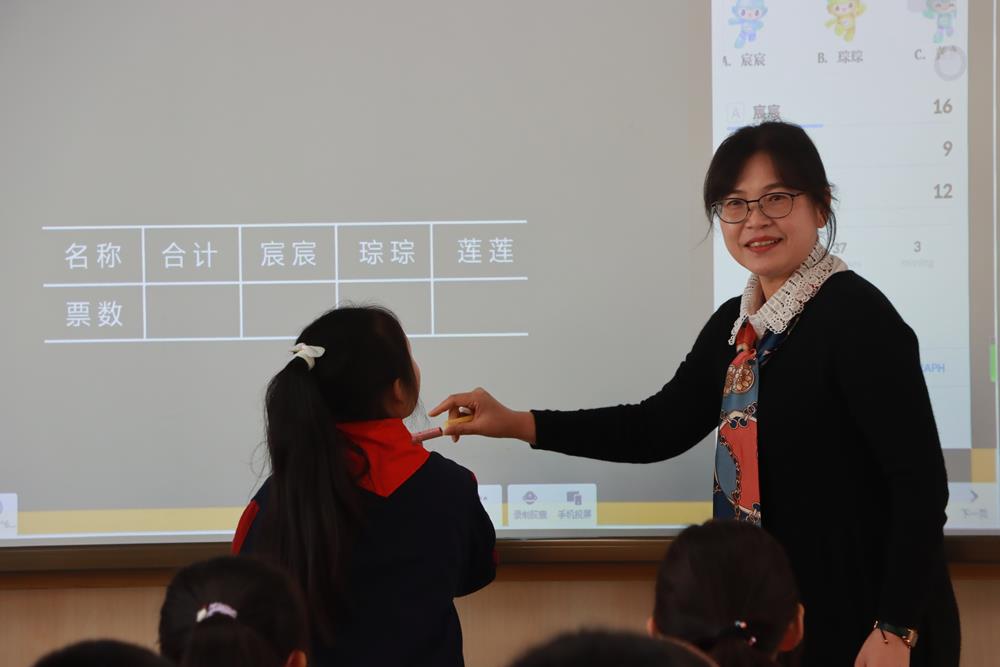

首先,就得让统计表的生成从解决问题的需求出发,陆海燕老师通过文字呈现的信息和表格呈现信息的对比,体会到表格呈现信息的优势后,引发“把17-19届我国获奖牌情况也用统计表的形式整理出来”的要求。陈雪莲老师课堂上,让学生解决“谁是五年级评出的最美吉祥物?”这一问题,发现不能快速找到相应的数据时,产生从单式统计表合并成复式统计表的需求。

其次,生成的过程就是数学素养形成的过程。这节课,“再创造”复式统计表这一活动,就是本节课的重点和难点。

陈雪莲老师的课堂抓住了“几列几行”的描述方式,从整体把握表格的结构,这与现实中制表过程是一致的。陆海燕老师放手让学生尝试制表。

无论哪一种方式,两位老师都抓住了“现在的表格合适吗?还要修改吗?为什么这样改”?这些核心问题,在进行“表头”“合计”等环节的处理,更加体现了一张规范的统计表,必须具备“数据要全面”“细节要合理”的要求。我们能清晰地看到:将四张小表格合并成一张大表格不太可能一步到位,学生只有经历独立思考、小组合作、全班交流的过程,让表格从繁到简,从不明确到明确,最终形成基本的复式统计表。这一过程体现一个不断尝试、修正、改进的过程,也是让学生对已有知识进行自我建构的过程,在构建中才能形成数据意识。

其实,上过这节课的老师,都知道,在处理表格的表头时,要么是直接讲解,要么是让学生创造。其实,如果学生之前没有见过此类表格,就很难想到将一个格子分成三部分。所以,在教学中,两位老师都采用,在表格中,用不同色块颜色对应数据,进行分析,发现合并后表头的不足,从而丰富和完善了表头。

因学而导的生成课堂,其实对于教师的考验是很大的。如何捕捉学生的学习资源,如果就学生的学习资源生成新的知识点,那随机的板书、板画、希沃的及时互动功能,就显得特别的水到渠成。

3.突出数据意识,构建促素养的数学课堂。

当师生完成了对表格的生成与认识,但教学不能止步。 统计表是进行数据分析的工具,因此,本课的教学,不仅是让学生认识复式统计表,还要让学生体会统计表的价值,学会利用统计表进行数据分析。

比如:在完成表格之后,两位老师都引导学生体会表格的价值,以一个大问题进行引领:新的表格与原来的四张表格相比有什么优点?学生在比较与回顾中突出复式统计表的各个特点,同时又注意对表格的形成过程进行回顾,这是非常有必要的。

在练习的处理中,从问题找数据、看数据提问、看不清的数据该怎么复原、根据现有的信息预估将来的数据、当表中数据发生变化时与它相关联的数据会发生怎么样的变化?等问题的解决,都是培养学生数据意识的方法。